¡Hola, queridos lectores! Nuevamente por aquí para contarles sobre uno de los libros más interesantes con los que me he cruzado estos días. Se trata de "Napoleón, vida y memorias", escrito por el gran Henri Beyle, más conocido como Stendhal. En este post encontrarás información valiosa, pues comparto contigo la introducción de este libro que nos adentra al vínculo entre el escritor y el emperador: el poder ¡Leamos!

Lectores, como soy colaborador de BUSCALIBRE.COM puedo compartir con ustedes fragmentos valiosos de los textos que despiertan mi interés, por eso hoy quiero que leas éste, que te prometo, te dejará más que satisfecho por la carga de información excitante para los amantes de las letras y la historia.

La vida de Napoleón

Como nos enseñaron en la escuela, la vida de Napoleón Bonaparte, está anclada entre los hitos más importantes de la historia moderna, a partir de la revolución francesa. Nació en 1769, fue un militar y líder político francés que se convirtió en emperador de Francia y cambio el rumbo del continente europeo.

La historia nos dice que Napoleón tuvo una carrera militar exitosa hasta su derrota. Ascendió rápidamente dentro del ejército francés durante las Guerras Revolucionarias Francesas, y en 1799 estuvo a cargo del golpe de Estado que lo estableció como Primer Cónsul de Francia. Años más tarde, en 1804, se proclamó a sí mismo Emperador de los Franceses, lo que impactó en la admiración que Stendhal sentía por el líder militar.

Por eso la introducción que leerás a continuación habla de la admiración de Stendhal y cómo su carrera "termina el día que Napoleón fue derrotado".

Este texto está escrito por Ignacio Echevarría Pérez, filólogo, editor y crítico literarios español, para la colección "Penguin Clásicos", de 2019.

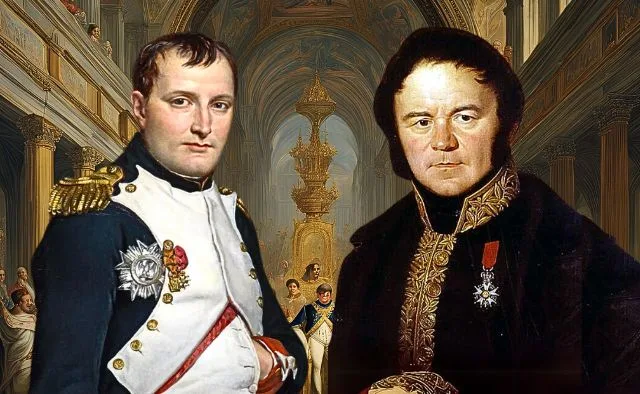

¡Napoleón y Stendhal!

La sola mención de estos dos nombres juntos emite una vibración especial para todos aquellos que conservan vivo el impacto que les produjo la lectura de Rojo y negro o de La cartuja de Parma. Puede que, desde la Ilustración, no se haya dado un caso equivalente de sintonía entre un gran escritor —Stendhal— y uno de los grandes poderosos de la Tierra: Napoleón. No se trata, ni mucho menos, del tipo de alianza o de complicidad que llegó a establecerse entre, por ejemplo, Gorki y Lenin, en el marco de la Revolución rusa, o entre Malraux y De Gaulle, en la Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de algo más impreciso y a la vez más amplio, que señala a Stendhal como el más fiel cronista del impacto y de las transformaciones espirituales que, en la Europa posterior a la Revolución francesa, supuso la emergencia, el imperio y la caída de Napoleón. Nadie como Stendhal captó de manera tan certera el modo en que la figura, las conquistas y el destierro de Napoleón encendieron la imaginación de al menos dos generaciones de europeos, transformando en no pocos casos la relación con su propio destino. Cabría pensar en Kipling como otro escritor que acertó también a plasmar narrativamente los efectos particulares de un impulso histórico de extraordinaria magnitud, en su caso el del imperio colonial británico en el período de su máxima expansión. Pero, en Kipling —más allá de otras muchas e insalvables diferencias de todo tipo que impiden conectarlo ni siquiera remotamente con Stendhal—, no se establece respecto a la personalidad misma de la reina Victoria una dinámica de atracción y rechazo, de entusiasmo y decepción, como la que en la obra de Stendhal tensa su relación tanto con Napoleón como con su legado histórico.

La imbricación tan potente que se da entre la figura y la gesta de Napoleón y la vida de Stendhal, la marca tan pronunciada que aquellas dejan en la obra de este, alientan, de partida, las expectativas más elevadas respecto a un volumen como el presente, que reúne los materiales correspondientes a los dos intentos de Stendhal —emprendidos con casi dos décadas de diferencia— de contar la vida de Napoleón. Por eso urge advertir, de entrada, que esas expectativas quedan lejos de cumplirse. Y urge hacerlo porque, de otro modo, la decepción que ello acarrea puede mover a desdeñar con resentimiento un libro que, pese a todo, posee importantes alicientes. Esto último ha ocurrido con algunos de los más grandes admiradores de Stendhal, de sus más entusiastas lectores, que dirigen los más agrios reproches a unos textos —los aquí reunidos— a los que ni siquiera su condición inacabada sirve para ellos de atenuante de su carácter a ratos rutinario y en general expeditivo, privados como están estos textos, a sus ojos al menos, de esa contagiosa vitalidad, de esa cordialidad atropellada y excitante que, por lo común, impregna la escritura de su autor.

Así, por ejemplo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, devoto como ninguno de Stendhal, tiene a su Napoleón por un texto «más bien mediocre», que no acierta a zafarse de las «múltiples contradicciones» que a su autor le produce la figura del emperador. La consecuencia es un libro que a Lampedusa se le antoja monocorde, «todo él hilvanado sobre temas negativos y, caso único [en Stendhal], aburrido».

$ads={2}

Más ponderadamente, Consuelo Berges, traductora al castellano de la obra completa de Stendhal (ella es quien firma la versión que aquí se ofrece) y una de sus más apasionadas valedoras, tanto en España como fuera de ella, presentaba en su día este libro advirtiendo, no sin pesar, que, «por grande que sea nuestro entusiasmo stendhaliano, no tenemos más remedio que reconocer que esta incompleta y somera obra de Stendhal tiene hoy escaso interés como libro informativo de la personalidad, la vida y los hechos de Napoleón».

Este juicio, sin embargo, realizado décadas atrás, atiende probablemente a un paradigma de biografía convencional que, entretanto, ha sido sometido a múltiples revisiones. Por otro lado, a la vista de la abrumadora bibliografía a que da lugar, un año tras otro, la figura de Napoleón, ¿quién iba a buscar «informaciones» sobre ella en unos textos como estos, escritos entre 1817 y 1937? El mismo Stendhal, en el breve prefacio que antecede a su Vida de Napoleón, fechado en 1818, advierte que, «pasados cincuenta años, habrá que rehacer la historia de Napoleón todos los años», a medida que vayan apareciendo —añade— las memorias de tantos contemporáneos que fueron testigos de hechos cruciales.

No, quien se aproxima a este libro lo hace, por lo general, atraído por el nombre de su autor tanto o más que por el de la personalidad de la que se ocupa, y antes que documentarse sobre la vida y los hechos de Napoleón —mejor conocidos en la actualidad que hace dos siglos—, lo que suele buscar es el impacto y la huella que estos dejaron en Stendhal. A este lector es fácil que le decepcione, como a Lampedusa, la sequedad del texto, su deliberada «neutralidad», su carácter tan poco apasionado. Pero hay que considerar, en ese caso, hasta qué punto esa decepción no es consecuencia de un malentendido acerca del talante y de los propósitos con que el mismo Stendhal abordó su empeño.

Tratemos de reconstruir las circunstancias en que fueron redactadas las dos «partes» de las que se compone este libro. La primera, Vida de Napoleón, fue emprendida por Stendhal en 1817, es decir, cuando Napoleón vivía todavía. Apenas tres años antes, había sido derrotado en Waterloo y desterrado a la isla de Santa Elena, en el océano Atlántico, a mil ochocientos kilómetros de la costa occidental de África, donde moriría en 1821, a los cincuenta y un años. La caída de Napoleón, en 1814, había supuesto la de Stendhal. Así lo dice él mismo en un famoso pasaje de Vida de Henry Brulard: «Caí con Napoleón en abril de 1814». Con esto viene a consignar que, como funcionario que era del Ministerio de Guerra, fue cesado de su cargo tan pronto como Napoleón salió al exilio. Cargado de deudas, y habiendo fracasado en su aspiración de ser nombrado cónsul en Nápoles, Stendhal resuelve viajar por sus propios medios a Italia. Antes de eso, sin embargo, escribe a toda prisa el que será su primer libro: Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio, publicado a finales de 1814 bajo el seudónimo de Louis Alexandre César Combet. Se trata de un plagio en toda regla de las biografías dedicadas a estos músicos por un tal José Carpani, publicadas dos años antes. Las protestas de Carpani y le petit scandale a que dieron lugar no fueron suficientes para que el libro, editado a expensas del autor, se vendiera. Pero, concluida su carrera de funcionario, Stendhal está decidido a dar rienda suelta, por fin, a la de escritor, y no tarda en embarcarse en la varias veces postergada redacción del que será su segundo libro: Historia de la pintura en Italia, publicado en 1817: de nuevo un acopio de datos tomados de varias fuentes, en particular la primera parte de la Storia Pittorica dell’Italia (1792), de Luigi Lanzi, cuyos pasajes entrevera Stendhal con sus muy libres impresiones de todo lo visto en sus desplazamientos por Italia. De estos mismos desplazamientos surgirá también el tercero de sus libros, una crónica de viaje titulada Roma, Nápoles y Florencia y publicada apenas un mes después de Historia de la pintura en Italia. Es el primero de los libros que aparece firmado con el nombre de «M. Stendhal, oficial de caballería», y el primero también en que se reconoce el estilo y la técnica —la «manera»— asociados a él. A la publicación de Roma, Nápoles y Florencia siguió un largo período de dispersión y de abulia creativas, durante el cual dio comienzo a la redacción de la Vida de Napoleón, un viejo proyecto de sus años juveniles. En efecto: en una entrada de su diario del mes de mayo de 1803, Stendhal, que por entonces contaba veinte años, hacía un pormenorizado recuento de sus planes de trabajo literarios y entre las «obras en prosa» que prevé escribir —«a los treinta y cinco años»— se encuentra una «Historia de Bonaparte». Estaba a punto de cumplir esa misma edad cuando se puso a la tarea, movido por la indignación que le venía causando el curso de los acontecimientos en Francia.

Conviene recordar que los sentimientos que experimentó Stendhal hacia Napoleón sufrieron todo tipo de altibajos, y que juzgaba muy críticamente su actuación política. El héroe republicano al que había adorado en su adolescencia se había convertido en un déspota, y Stendhal acertó a separar la admiración que le producía el militar de genio que había salvado a Francia, del tirano engreído que se rodeaba de una corte de aduladores y que, ciego de ambición y de vanidad, se precipitaba insensatamente a la catástrofe. El viejo entusiasmo se había empezado a enfriar en 1800, poco después de que Napoleón se hubiera hecho nombrar Primer Cónsul, el 14 de diciembre de 1799. Por las mismas fechas, un jovencísimo Stendhal llegado poco antes a París desde su Grenoble natal, recién ingresado en el Ministerio de Guerra gracias a las influencias de unos parientes —los Daru—, es destinado a Italia, adonde viajó por vez primera en mayo de 1800 para unirse a las tropas de Napoleón estacionadas en Milán, ciudad en la que a Stendhal le correspondió cumplir tareas administrativas. Deseoso, sin embargo, de formar parte del ejército, todavía no había cumplido los dieciocho años cuando, en octubre de 1801, fue nombrado subteniente de Dragones. Pero pronto se firma la paz con Austria y se abre un largo período de tregua, durante el cual tiene ocasión de constatar lo muy poco que le gusta la vida de guarnición. No tardará Stendhal en renunciar a su carrera militar y amagar la de escritor, con las miras puestas, sobre todo, en el teatro. Siguen casi cinco años de autodidactismo y de diletantismo literario, sacudidos por su intenso amorío, en 1805, con la actriz Mélanie Guilbert, tras cuyos pasos Stendhal va a Marsella. Pero el amor por Mélanie se apaga y, presionado por su familia, Stendhal, de nuevo bajo el patrocinio de sus familiares Daru, reemprende su carrera como funcionario del Ministerio de Guerra, otra vez al servicio de quien, habiéndose coronado emperador en mayo de 1805, no tarda en planear campañas expansivas con el ánimo de dominar Europa entera.

Ocupado en tareas de intendencia, Stendhal seguirá a Napoleón a Alemania. Estará en Berlín, primero, y luego en Brunswick, donde permanecerá hasta el otoño de 1808. Llamado a París, en la primavera de 1809 sigue a Napoleón hasta Viena. Desde allí, donde pasa cerca de un año, trata infructuosamente de que lo destinen a España, país por el que sintió siempre una gran atracción, pero es nombrado auditor del Consejo de Estado, y poco después —corre el año 1810— inspector inmobiliario de los edificios de la corona, lo que le procura una holgada situación económica pero lo obliga a permanecer en París. La fatiga que le produce la vida cortesana y mundana lo mueve a tomarse en el verano de 1811 unas vacaciones en Italia. Una vez allí, se empeña en conquistar los favores de Angiola Pietragrua, la bella mujer que lo había deslumbrado ya durante su primera estancia en Milán, en 1801. Pero tiene que regresar —con el corazón sangrante de amor— a París, y desde allí, en julio de 1812, vuelve a seguir los pasos de Napoleón, embarcado en una nueva guerra contra Rusia. En septiembre está ya en Moscú y presencia el incendio de la ciudad, que describe con detalle en una carta a su amigo Félix Faure. Sigue la dramática retirada de Rusia, en pleno invierno, en un clima de catástrofe y de derrota. Apenas regresado a París, todavía tendrá que seguir a Napoleón en su nueva y postrera campaña en Alemania, en abril de 1813. Cuando regresa a París, en agosto del mismo año, el imperio está derrumbándose. La Sexta Coalición contra Napoleón avanza sobre Francia, y la ineptitud de los generales y de los prefectos del emperador no hace más que acelerar el desastre.

La caída de Napoleón fue contemplada por Stendhal como algo inevitable y, en principio, beneficioso para Francia. Como tantos otros, también él se adhirió, en la primera hora, a la monarquía. «Tras la prolongada tensión del reinado grandioso y absoluto del Emperador —recuerda George Sand en su Historia de mi vida—, esa especie de desorden anárquico que trajo consigo la Restauración tenía algo de novedoso que a ratos se parecía a la libertad. Los liberales no dejaban de pronunciarse, y se fantaseaba con una suerte de estado político y moral desconocido hasta el momento en Francia, sobre el que nadie parecía tener una idea clara y que solo alcanzamos a conocer en palabras.» Pronto se impuso el desencanto. El descarado pillaje de las tropas invasoras, la deshonra y la humillación y la extorsión de la Francia derrotada, el regreso masivo de millares de emigrados resentidos, muchos de ellos convertidos en mendigos y vagabundos, pero cómplices de la ocupación y jactanciosos del nuevo estado de cosas, al que reclaman venganzas y prebendas; el acoso y la persecución a aquellos que no habían negado un triste pan a los vencidos en Waterloo, la avidez con que unos y otros recuperan sus viejos privilegios... de todo esto abomina muy pronto Stendhal, que siente cómo, por contra, renace en su pecho el afecto y la admiración por el héroe que, durante los años que estuvo a su servicio, habían sepultado la decepción producida por el cesarismo de Napoleón, sus coqueteos con la curia romana, la mediocridad de los hombres de que se rodeaba y el contraste cada día más sangrante entre las noticias que publicaba la prensa de París y «la grosería y la estupidez» de la mayor parte de los mandos del ejército fuera y dentro de los campos de batalla: «No, la posteridad no sabrá nunca —se lee en Vida de Henry Brulard— qué necios han sido estos héroes de los partes de guerra de Napoleón, y cómo me reía yo al recibir el Moniteur en Viena, Dresde, Berlín, Moscú, que casi nadie recibía en el ejército para que nadie pudiese burlarse de sus mentiras».

Apenas transcurridos unos meses desde el destierro de Napoleón en Santa Elena, Stendhal anota: «Aborrezco a Napoleón como tirano, pero le aborrezco apenas con los documentos en la mano. Napoleón condenado, adoro poéticamente una cosa tan extraordinaria: el hombre más grande aparecido desde César. Esto es lo que demostrará The Life».

The Life es el título que en sus notas atribuye Stendhal ocasionalmente a su Vida de Napoleón, que redactaba por las fechas en que escribió estas palabras, en las que importa atender especialmente a esas seis que aparecen subrayadas: «con los documentos en la mano». Tal es la situación en que Stendhal se halla a la hora de escribir la Vida, y a ella se atiene en buena medida, dejando para otros lugares —y «esos lugares» se titularán, años después, Rojo y negro y La cartuja de Parma— la exaltación poética del héroe mitificado.

Lo declara abiertamente al comienzo mismo de la Vida: «Los autores de esta vida [...] son doscientos o trescientos. El redactor no ha hecho más que recoger las frases que le han parecido justas». De nuevo, como hiciera ya en sus Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio, y luego en Historia de la pintura en Italia, Stendhal adopta como método de trabajo el expolio sistemático de pasajes que le han parecido «justos» y que no se siente en la obligación de repetir ni de glosar, imbuido como está de un concepto de «propiedad intelectual» netamente premoderno, es decir, precapitalista. Téngase en cuenta en todo momento la condición precoz de la biografía que Stendhal emprende. Los documentos de que se sirve son muchos de ellos muy recientes y apenas conocidos, y él, por otra parte, tiene escaso espíritu de investigador. Es demasiado impaciente para eso, y es la impaciencia, precisamente, la que le hace pasar a galope por etapas completas de la vida de Napoleón, o posponer el relato de otras que se le antojan poco atractivas. Por otro lado, no hay que olvidar que Stendhal, con toda la razón, presupone al lector un conocimiento de las circunstancias narradas o simplemente aludidas que está lejos de compartir el lector contemporáneo, quien no pocas veces se siente perdido a consecuencia de los muchos sobreentendidos del relato stendhaliano. A cambio, ese mismo lector obtiene algo que falta en las biografías más modernas, por muy documentadas y eficaces que sean: cierta mirada interior, cierta «intimidad histórica» —si vale la expresión— no solo con el biografiado —a quien Stendhal tuvo ocasión de ver y de tratar en los años que estuvo a su servicio—, sino también con la época.

Puede que el malentendido al que se ha hecho referencia más arriba resida, entre otras cosas, en que no es tanto el Stendhal psicólogo, genial observador de la naturaleza humana, el que emprende la redacción de la Vida de Napoleón, como el Stendhal historiador, el aficionado a los análisis políticos, el que busca una explicación —que quiere ser una impugnación, también— a los importantes acontecimientos de que ha sido testigo. El Napoleón que interesa a Stendhal es el que se dirige a la Historia e interviene en ella. Las pocas ocasiones en que habla por su boca, lo hace con frases solemnes, se diría que destinadas a ser grabadas en el mármol de los panteones. «La vida de este hombre es un himno a la grandeza de alma», escribe Stendhal en uno de los frecuentes arrebatos de admiración con que jalona su relato. No es el hombre, sino el personaje histórico, el que le interesa prioritariamente. Y no son los detalles de su personalidad, sino los de sus actuaciones, y más aún las circunstancias que las propiciaron o que las malograron, lo que centra su atención.

Cabría decir que es la estatua de Napoleón el verdadero objetivo de estas páginas, atentas sobre todo al pedestal sobre el que aquella se eleva y los motivos por los que fue derribada. Si se atiende a esta perspectiva, la ecuanimidad de Stendhal resulta sorprendente, primero, y enseguida gratificante. Así, por ejemplo, con motivo de explicar el 18 Brumario (9 de noviembre de 1799), que consagró a Napoleón como un dictador de hecho, Stendhal se sobrepone a su muy arraigado republicanismo y admite que «sin el despotismo militar, Francia hubiera tenido en 1800 los acontecimientos de 1814 o el Terror». Pero poco después constata, con toda severidad, cómo la constitución que, una vez aupado al máximo poder, Napoleón dio a Francia «estaba calculada para volver insensiblemente a este hermoso país a la monarquía absoluta, y no para acabar de formarle para la libertad». Y, con palabras en las que se reconoce el pulso del futuro escritor, añade: «Napoleón tenía una corona ante los ojos y se dejaba deslumbrar por el esplendor de este juguete pasado de moda».

El aliciente mayor de la Vida de Napoleón lo constituyen las excelentes dotes de Stendhal como analista político, muy dado a poner en juego impresiones y opiniones personales. Los pasajes más vivos de su «crónica» —término sin duda más adecuado, para referirse a la Vida, que el de «biografía»— son aquellos en que relata de primera mano intrigas cortesanas, conspiraciones, complots; los que dedica a describir con pormenores la administración del Imperio, el papel de los ministros y del Consejo de Estado, del ejército... Para los lectores españoles, resultan particularmente instructivos los capítulos sobre los «repugnantes asuntos de España», a los que Stendhal presta una especial atención y sobre los que manifiesta tener ideas muy claras. Partidario acérrimo del rey José, entiende bien que los españoles perdieron una oportunidad histórica al rechazarlo, y se atreve a pronosticar los «torrentes de sangre» que deberán derramar antes de disponer de una constitución como la que aquel les ofreció.

Los pormenores de las campañas militares, en los que se plasma el genio de Napoleón, no interesan gran cosa a Stendhal, quien, si bien admira sus proezas estratégicas, no disimula la pereza que le produce describirlas. «Sería demasiado largo seguir al general Bonaparte a los campos de Montenotte, de Arcola y de Rivoli. Estas inmortales victorias deben ser relatadas con detalles que hagan comprender todo lo que tienen de sobrenatural», escribe a propósito de la primera campaña en Italia. Pero él mismo se siente incapaz de dar tales detalles, y en una de sus notas a pie de página (las notas a pie de página o al margen juegan siempre un papel nada desdeñable en el apresurado Stendhal, y contribuyen muchas veces a perfilar los contornos de sus numerosos trabajos inacabados) remite, «a la espera de algo mejor», a las hemerotecas y a un par de historias militares. Por su parte, prefiere explayarse en consideraciones mucho más generales, que dan pie a conclusiones a menudo muy perspicaces, casi epigramáticas en algunos casos, siempre volcadas con su inconfundible estilo: «El general Bonaparte era sumamente ignorante en el arte de gobernar. Imbuido de ideas militares, la deliberación le ha parecido siempre insubordinación»; «Sus errores en política pueden explicarse en dos palabras: tuvo siempre miedo al pueblo, y no tuvo jamás plan»; «Siempre malogró con la pluma en la mano lo que había hecho con la espada»; «Francia continuaba adelante por el vivo espíritu de emulación que el Emperador había inspirado a todas las clases de la sociedad. La gloria era la verdadera ley de los franceses»; «Napoleón tuvo el defecto de todos los advenedizos: el de estimar demasiado a la clase a la que han llegado»... etc.

Pasan casi veinte años desde que, abandonada en 1818 la redacción de su Vida de Napoleón, Stendhal se decide a reemprenderla, en 1836. Para entonces ha superado ya los cincuenta años, y hace quince que Napoleón ha fallecido en Santa Elena, donde todavía permanecen enterrados sus restos, que Luis Felipe hará traer a París en 1840, para depositarlos con toda solemnidad en el Panteón de los Inválidos.

La situación personal de Stendhal es ahora muy distinta. De entrada, tiene a sus espaldas Rojo y negro, novela publicada en 1830, broche final de la década más productiva de Stendhal como escritor. Durante esa década, han visto la luz Del amor (1822), Racine y Shakespeare (1823 y 1825), Vida de Rossini (1823), Armancia (1827), Paseos por Roma (1829), libros en los que se prodigó su talento múltiple sin que ninguno de ellos —tampoco Rojo y negro— le procurara, por el momento, ni gloria ni dinero.

Puede que Rojo y negro sea, aunque de manera indirecta, la «gran novela» sobre Napoleón. No, por supuesto, sobre el personaje mismo de Napoleón, aludido solo tangencialmente en el relato, sino sobre su huella, sobre su «efecto». Es como si todas las páginas de la novela llevaran troquelada la silueta bien reconocible del Gran Corso, presente ya en la primera aparición de Julien Sorel, cuando su padre va a buscarlo a la serrería y lo sorprende absorto en la lectura del Memorial de Santa Elena. Rojo y negro absorbió de la forma más amplia y más efectiva el tipo de energías que uno —influido precisamente por la lectura de esta novela— hubiera querido ver empleadas en esa biografía de Napoleón que Stendhal nunca llegó a concluir y de la que son esquemáticos vestigios los dos textos aquí reunidos. En cualquier caso, importa reparar en la «Advertencia del editor» que Stendhal se vio impelido a añadir al frente de la novela, muy poco antes de darla a la imprenta: «Esta obra estaba lista para ser publicada cuando los grandes acontecimientos de julio orientaron los ánimos en una dirección muy poco favorable a los juegos de la imaginación. Tenemos razones para creer que las siguientes páginas fueron escritas en 1827».

Los grandes acontecimientos de julio a los que se refiere Stendhal son los que desencadenaron las llamadas Tres Gloriosas Jornadas (27, 28 y 29 de julio), que en Francia pusieron fin al gobierno autocrático de Carlos X y auparon al trono a Luis Felipe de Orleans, al que se conocería como el Rey Ciudadano. La Revolución de 1830 o Revolución de Julio, como se la nombra comúnmente, acabaría con las tendencias fuertemente involucionistas de la Restauración borbónica, impuesta tras la caída de Napoleón en 1814, y procuraría a los franceses una nueva Constitución de corte más liberal.

De nuevo es en la estela de un período de grandes cambios cuando Stendhal retoma su viejo proyecto —latente ya desde 1803, como se ha visto— de escribir una «Historia de Bonaparte», si bien ahora los acontecimientos parecen discurrir en sentido contrario al que habían tomado en 1818, cuando los aliados que habían derrocado a Napoleón pusieron en su lugar a Luis XVIII.

Stendhal asegura haber presenciado los tumultos de las Tres Gloriosas Jornadas desde las columnatas del Théâtre Français (actualmente, la Comédie Française), un espectáculo que revivió sus fervores políticos, largo tiempo adormecidos. «La última canalla ha estado heroica, y llena de la más noble generosidad después de la batalla», escribe a un amigo inglés en una carta fechada el 15 de agosto de 1830. El nuevo escenario mejora sus perspectivas de obtener algún puesto diplomático y salir de la penuria que, para él, venía agudizándose a lo largo de toda la década precedente, desde que en 1821 —el mismo año de la muerte de Napoleón— se instalara de nuevo en París, siempre bajo la vigilancia de la policía a consecuencia de su pública simpatía por la causa liberal. Entre los recién llegados al poder se cuentan algunos amigos, como el conde Molé, nombrado ministro de Asuntos Exteriores el 25 de septiembre, quien no tarda en designar a Stendhal para el consulado de Francia en Trieste. No es un destino que lo haga especialmente feliz, pero se halla en su adorada Italia, al fin y al cabo, y muy cerca de Venecia. Una vez en Trieste, sin embargo, la policía del todopoderoso Metternich, siempre tras los pasos del «liberal» Stendhal (a quien había conseguido expulsar de Milán en 1828, durante una visita que el escritor hizo a la ciudad, donde se lo acusó de escribir libelos contra Austria), rechaza el nombramiento. Tras unos meses de impasse, Stendhal obtiene otro destino en Italia, esta vez en Civitavecchia, pequeña población portuaria del mar Tirreno, situada a ochenta kilómetros de Roma y perteneciente a los Estados Pontificios. Allí, en un entorno provinciano y carente de estímulos, cumple con sus obligaciones oficiales y retoma sus proyectos literarios, la mayor parte de los cuales abandona a medio camino. Entre ellos, dos relatos autobiográficos: Recuerdos de egotismo y Vida de Henri Brulard. No parece casualidad que sea a continuación de haber interrumpido la redacción de estas memorias de infancia y adolescencia que Stendhal emprenda las Memorias sobre Napoleón. En ellas revive el exaltado «napoleonismo» de sus primeros tiempos, que aflora en estos años crepusculares, frente al espectáculo de la nueva Francia y de las gentes que en ella medran.

En el soberbio prefacio que figura al frente de las Memorias, Stendhal —que esbozó varios, como solía— declara abiertamente sus propósitos y deja bien clara cuál es su posición al ponerse a escribir: dar a conocer a un hombre extraordinario, cuya gloria crece en la medida en que se consolida la mediocridad de cuanto le ha sucedido. «El amor a Napoleón es lo único que ha perdurado en mí», escribe, «lo que no me impide ver los defectos de su espíritu y las mezquinas flaquezas que pueden reprochársele.»

TE RECOMIENDO, LECTOR: La última carta de Miguel de Cervantes Saavedra antes de morir

Stendhal dice retomar el manuscrito comenzado en 1816, que según él habría abandonado por el miedo que, por esas fechas, inspiraba a los libreros la sola perspectiva de publicarlo. Casi veinte años después, sin embargo, la prudencia empleada en su primera intentona aparece sustituida por una actitud retadora, manifiesta ya en las primeras líneas del texto, en las que Stendhal reitera su convicción de que el personaje del que se va a ocupar es «el más grande hombre de guerra aparecido en el mundo desde César», el «más asombroso aparecido desde Alejandro». El tono general de las Memorias es bastante más apasionado y beligerante que el de la Vida, y en conjunto se reconoce en este texto a un escritor más confiado en sí mismo, más dueño de sus recursos, más desengañado también. Más jactancioso, por otro lado, de las prendas que lo acreditan para acometer su empeño. La principal: haber estado agregado, durante el período que va de 1806 a 1814, a la corte de Napoleón, a quien veía, dice, «dos o tres veces por semana». Puede reírse «con tranquilidad de conciencia», así, de las mentiras que hacen correr «los personajes que hacen alarde de servirse de él alterándolo».

Continúa.

Si quieres adquirir el libro completo puedes ingresar al enlace haciendo clic aquí. Con toda la seguridad y confianza de Buscalibre.com.

Espero, querido lector, que hayas disfrutado tanto como yo de estas líneas enriquecedoras. Si quieres más contenido de este tipo, házmelo saber en la casilla de comentario y sígueme en Facebook, TikTok y Youtube. ¡Nos leemos!

AVISO LEGAL: Los cuentos, poemas, fragmentos de novelas, ensayos y todo contenido literario que aparece en Mardefondo podrían estar protegidos por los derechos de autor (copyright). Si por alguna razón los propietarios no están conformes con el uso de ellos, por favor escribirnos y nos encargaremos de borrarlos inmediatamente.

Espectacular 👏🏽👏🏽

ResponderEliminarGracias por visistarme

Eliminar